今日は、グループホーム かわち野さんで、遊びました。

てじょんは、フーテンの寅さんよろしく傘を差し出し「男はつらいよ」を歌っています。

なぜか合掌されています。

認知症の方々や家族の方々と賑やかに遊んでいると、その日その時の出会いが一つ一つ大切だと感じます。今がすべて。またお会いする時は、新しい私たち。なんだかそれも良いじゃないです。

今日は、「レイシズム あかん」と題された国際人権差別撤廃のテーマの集会に参加。

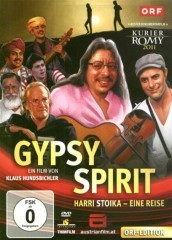

そこでDVD上映された映画「ジプシー ・スピリット ハリ・シュトイカーの旅」

ヨーロッパで差別を受けているロマの人たち。この映画では素晴らしいロマの音楽のミュージシャン二人がロマのルーツとされるインドに旅に行き、現地のミュージシャンとセッションをし、自分たちの住むオーストリアでミックスしたバンドでライブを行うという内容。

音楽でルーツを知りたいのは、とても共感できる。

インドのミュージシャンがまた、良すぎて。すごい技で沖縄の三板みたいなパーカッションなのだけど、無茶くちゃ速いビートを刻む。。ロマ音楽とインド音楽のリズム・メロディのぶつかり合い、溶け合い、新たな化学反応!

この集会の深刻な内容があとにひかえているのに、この音楽ドキュメントに吸い込まれて、興奮してしまった。良すぎる。音楽ドキュメンタリーとしても秀逸!

この映画の字幕は、ロマ研究の第1人者 金子マーティンさんがつけてくれた。しかも、大阪弁や。彼らの会話は、ちょうど大阪弁のような訛りだそうだ。

是非

トレイラーをみてください。

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MDAt5n-PQTQ&sns=em[/youtube]

ここからは、憤懣噴き出す、今もまさにある人権侵害、民族差別の話。

日本は、国連の人種差別撤廃条例を1995年に採択しているが、国連から何年かに一度審査をうける。2001年の始めての審査では、約20の勧告(改善するように)。次は2010年今度は約30になっている。9年前の20個がまだ達成されておらず、さらに10増えたというわけ。日本という国は何も改善したくないらしい。国内に差別を禁止する法律も無いとは、知らなかった。

ここから、朝鮮学校の補助金カットや、高校無償化の対象外しなど人権侵害の報告が続く。慰安婦問題に取り組む団体、移住労働者の支援団体な日本にも多くの違うアイデンティティの人が一緒に住んでいることを改めて感じる。特に、今は在特会をはじめとするヘイトスピーチが深刻な問題になっている。

民族服を着ていると、気色の悪い空気、誰かに襲われる恐怖を感じると語った方もあり、この国はそんなに恐ろしいことになってるんだと、ひと事ではない。誰かが標的にされる風潮は民族問題だけでは無いからだ。

そして怒りを訴えながらも、その先にある共存の希望も含ませた、パンソリを歌った安聖民さん。

力強く、魂のこもった歌声に感動!

人の生きるところにある音楽を感じる時、幸せを感じる。それだけに、その人たちが生きる道を阻むものになってはいけない。

映画の関連情報はこちらへ反差別国際運動のサイト

八重山民謡で、石垣島はユーグレナモールの中に歌碑がある、鷲ぬ鳥節。

鷲のヒナがアコウの木で生まれ、飛び立つというおめでたい歌。

座開きの歌としてうたわれる。

綾羽 ば 生らしょうり

ぶぃる羽 ば 産だしょうり

バスィヌトゥルィヤウ ニガユナバスィ

正月ぬ すぃとぅむでぃ

元日ぬ 朝ぱな

バスィヌトゥルィヤウ ニガユナバスィ

東かい 飛ぶぃつぃけ

太陽ばかめ 舞いつぃけ

バスィヌトゥルィヤウ ニガユナバスィ

この歌、ピアノで伴奏して歌ってみたら、メロディの美しさが、浮き上がってきた。

何とも言えず、美しく、まだ歌い込んでいないにもかかわらず、八重山の人達の反応を知りたい気持ちで、石垣島のお年寄りや、同世代の方々に聴いてもらった。

八重山で民謡を歌うのはハードルが高い。歌の島なのだ。民謡の名手はどこにでもいる。

けれど、概ね好評。ナミイおばあは、これは「鷲ぬ鳥」かい?と不思議そう。

ナミさんのCDでも鷲ぬ鳥節は最初に歌われている。

鷲ぬ鳥を、三線で練習していた時には生まれなかった、ウタに対する思いが自分の音に乗っていくような気がする。

レッスンのたびに、アコーディオンの曲を全然モノにできてない敗北感に打ちひしがれるが、しかし家に帰ると、立ち直るというか、開き直りひたすら前向いて練習。精進。

アコーディオンを手にした時に楽器先行、音楽後というアプローチに、情報収集や音源の探索の旅に出ていき、多分いつまでも旅…状態だろう。アコーディオンを使う音楽のブームのメインストリームというものがあったのか、無かったのか分からないが、80年代がワールドミュージックブームであったとしたら随分遅れてきたものだ。けれど、その頃は仕事も子育ても忙しく、バンドもたまにやっていたので、その時ではなかったのだろう。という事にしておく。

で、CDなどを探していると、中古やインポートものしか手に入らないものもある。結構Amazonを探る。このCDも紹介されているHPを見て中古のものを見つけて買った。

6枚組で、一枚ずつワルツ、ミュゼット、マーチ・ポルカ、スウィング、妙技、バルでのダンス曲と、オリジナルの古い音源が聞けて当たりだった。フランスの古い音楽たち。いい感じ

アコーディオンをはじめて気がついたこと。

この楽器を使う音楽は、中々人間臭い。地べたの臭いがする。好きな世界だ。

私の音楽の旅は、ルーツ巡りの旅でもある。音楽そのものより、人間に惹きつけられているのかもしれない。昔から聞いてきたブラックミュージック。より深く知りたくてGospelを歌い、聖書も少しは勉強し。

けど、ある日、日本のルーツミュージックって何やねん?と思った。。

その時に、ナミイおばあとであった。

どんな時も歌って生きてきたおばあ。

いつも差別されたり、不遇な状況の民族や人に惹きつけられるのは、自分も差別される側の性であると思ったことがあるからかもしれない。昔は露骨に言われたもんな。

音楽は、私に旅を与えてくれた。心の旅も、実際の旅も。

さあ、私もアコーディオン弾いて、歌うおかしなオバアになるために修行します。

出会う方々、そして先生もどうぞお付き合いください。

久々のミュージカル映画。久々のメジャー大作鑑賞!

気にはなっているけど行けないことの多い映画なのだが、夜の上映に滑り込んだ。

ミュージカル映画も、昔はよく制作されていたと思う。懐かしい映画の記憶もある。

全く日常から離れた世界に飛び込める事が、映画の魅力のひとつ。

舞台出身とは知らなかったが、ジャン・バルジャン役のヒュー・ジャックマンの歌唱には驚いた。全編、素晴らしい歌が綴られる。。子役のガルローシュ役も素晴らしい。

そこに描かれた世界は子供の頃、世界名作全集で読んだ「ああ無情」を読んでいても分からなかった空気感。。3級市民や格差の社会。革命を望むマグマが渦巻く。

現代の臭いと遠からず、である。

映画館から出て梅田の地下街を通る。帰りの時間にはシャッターの閉まった店舗の前にホームレスの人達が横たわる。

映画は、素晴らしい。けれど、ずっと何か釈然といない何か残った。

その世界に浸りきれない何かが心にある。

「巌窟王」や「小公子」など子供の時間に読んで、物語の世界で想像して遊んでいた昔は戻らない。現実がシビア過ぎて、越えていってしまったから?

私の心が貧しくなったから?

リストを弾かれたCD (私ももってます。)

オリビエさんの HP

今日は、あべぷらん様からのご依頼でリッツカールトンホテルで開催されたピアノサロンで調律しました。

阿部さんのご一家は、音楽はもちろんのこと他の芸術や文化の分野でも世界で活躍されている方々ばかりで本当に素晴らしい。娘さんのお一人が、フランスで指揮者として活躍されている。そういうこともあってか主催コンサートもアカデミック!

ここ何年か、阿部さんのティータイムサロンのゲストでフランスの若きピアニスト、オリビエ・ムランさんが演奏される時にお仕事を頂いています。

本当にオリビエさんのピアノをサロンコンサートで聞けるのは幸せです。私も側で聞かせていただきました。コンサートホールに降り注がれる音、音楽も勿論素晴らしいですが、曲紹介でオリビエさんの奥様でピアニストのみきこさんがおっしゃったように、昔はリストもサロンのアイドルだったようで、音楽のある場所はお客様と近いのが本来のようです。

音楽は、誰のためにあるのか?

それは、人の心に届く場所ですよね。

ポスターとLIVEセットリスト(Nちゃんありがと♬)

いや~~今年も楽しませてくれましたあ!!

昨年と同じトリオだったけれど、今年の作品の「MOVE」がよくてトリオとしての熟成もあってか落ち着いた演奏、そしていつものエキサイティングなカオと足の加わった演奏とが両方聞けて、観れて、体感できて最高だった。

強烈に連続するピアノの両手オクターブと同時にユニゾンされるアンソニー・ジャクソンのベース。時に挑みかかるようにピアノに向かい、時に最上級のピアニッシモを奏でるために指を置く。

自在に操り、我が手中におさめたフルコンサートピアノ。

何よりも素晴らしいのは、今夜、この時間にしかできないただ一度の演奏、LIVEが意味のまま自分の生きている実感であるというひろみちゃんの言葉。

そして楽しそうに弾き続け、ホールにエネルギーを降り注いでくれること!

毎年、彼女のツアーは12月にある。今年の残り時間が気になる頃、人々がなんやら意味もなく忙しい季節に、そんなことを吹き飛ばしてくれるエネルギーを聞くものに与えてくれる。

元気がでるピアノ。このキャッチフレーズは本物だ。

ああ、いい夜だった。

調律の仕事が終わって、お家を出るとき「遊んでくれてありがとうね」と声をかけてくださった。

なんだか、不思議な言葉だけれど嬉しい。

色んなお話をしたから。

調律師そのものが、存在として奇妙なのかもしれない。

ホント随分いろんな方々と色んな話をしてきた。